Wir stehen als Gesellschaft momentan vor einer Vielzahl an komplexen Herausforderungen: Soziale Ungleichheit, Polarisierung, Demokratiekrise, Wissenschaftsskepsis und Klimakatastrophe. Die einfachen Antworten darauf sind meist die falschen. Aber sie sind griffig, schnell zu erzählen, leicht zu verbreiten und somit gut zu missbrauchen, um Desinformation, Verunsicherung und Spaltung voranzutreiben.

In der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion bleibt dadurch oft wenig Platz für die vielen guten Antworten, Erkenntnisse und Lösungen, die es gibt. Sie sind komplexer, benötigen mehr Zeit, um erklärt und verstanden zu werden, und sind manchmal einfach trockener und abstrakter als knackige Parolen.

Viele unserer Kund:innen kommen aus Forschung und Innovation. Sie sind die klugen, engagierten Spezialist:innen, die diese Antworten, Erkenntnisse und Lösungen produzieren. Obwohl sie in den unterschiedlichsten Bereichen wie Klima, Medizin, Life Science und Gesellschaftswissenschaften arbeiten, treibt viele von ihnen die gleiche Frage um: Wie tragen wir unser Wissen für alle verständlich und nachhaltig wirksam in die Gesellschaft?

Wir sagen: mithilfe von Visualisierungen! Und wir zeichnen sie. Wir veranschaulichen Abstraktes, entwirren Verzwicktes und erzählen mit klugen Bildern gute Geschichten, die dabei helfen, auch knifflige Inhalte griffig zu transportieren. Warum und wie das funktioniert, möchten wir hier kurz umreißen.

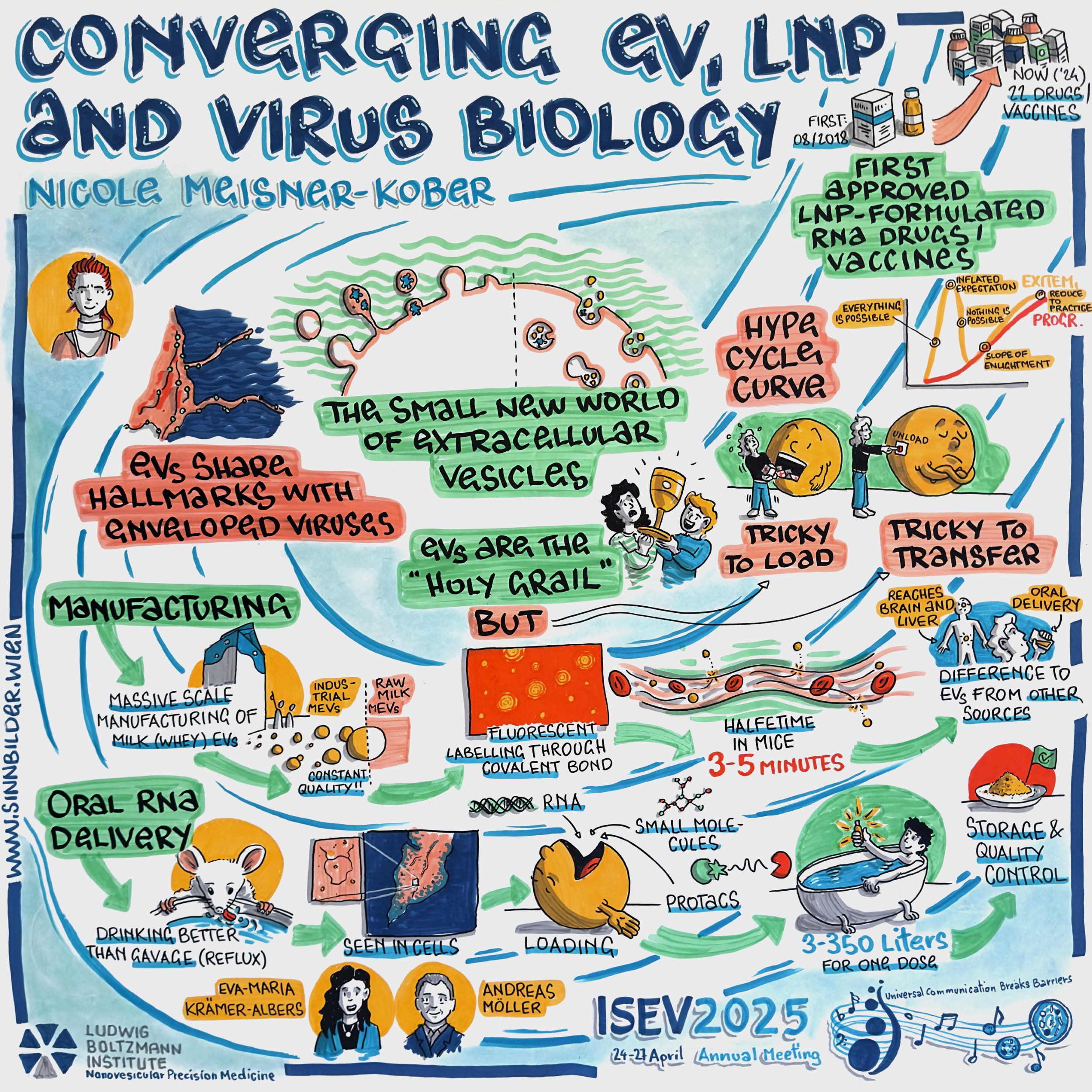

Visualisierungen sind verbildlichte Information. Egal, ob live und simultan auf Konferenzen oder Workshops gezeichnete Graphic Recordings oder langfristig entwickelte Strategie- und Zukunftsbilder – drei Komponenten machen sie zu perfekten Wissensvermittlern:

Bilder, Text und Storytelling.

Alle drei haben dabei eine klare Aufgabe.

Bilder sind für das menschliche Gehirn schnell aufzunehmen und leicht zu verstehen. Sie können mit realen, symbolischen, metaphorischen und schematischen Darstellungen arbeiten und sind in ihrer Vielfalt fast grenzenlos. Sie transportieren das große Ganze, beflügeln unsere Vorstellungskraft und werden lange erinnert.

Text ist abstrakt. Unser Hirn braucht länger, um ihn zu entziffern und zu deuten. Dafür ist er präziser als Bilder und kann sie inhaltlich schärfen, Interpretationsspielräume minimieren und durch gute Text-Bild-Scheren Witz, Aha-Momente und Perspektivenwechsel erzeugen. Sprache wird auch in einem anderen Teil unseres Gehirns verarbeitet und verankert so die Visualisierungen besser im Gedächtnis.

Storytelling verknüpft einzelne Bild-Text-Elemente zu Geschichten. Geschichten erzeugen Emotionen und Emotionen verbinden die Visualisierungen mit der Gefühlswelt der Betrachtenden. Sie erfassen die Inhalte des Bildes auch emotional und setzen sie mit ihren eigenen Erfahrungen in Bezug. Dadurch werden sie greif- und nachvollziehbarer. Das erhöht das Vertrauen in die Information und das Engagement der Menschen, die Geschichten selbst weiter zu erzählen.

Und das ist es, was wir brauchen: verständliche, glaubwürdige Geschichten, die weitergetragen werden.

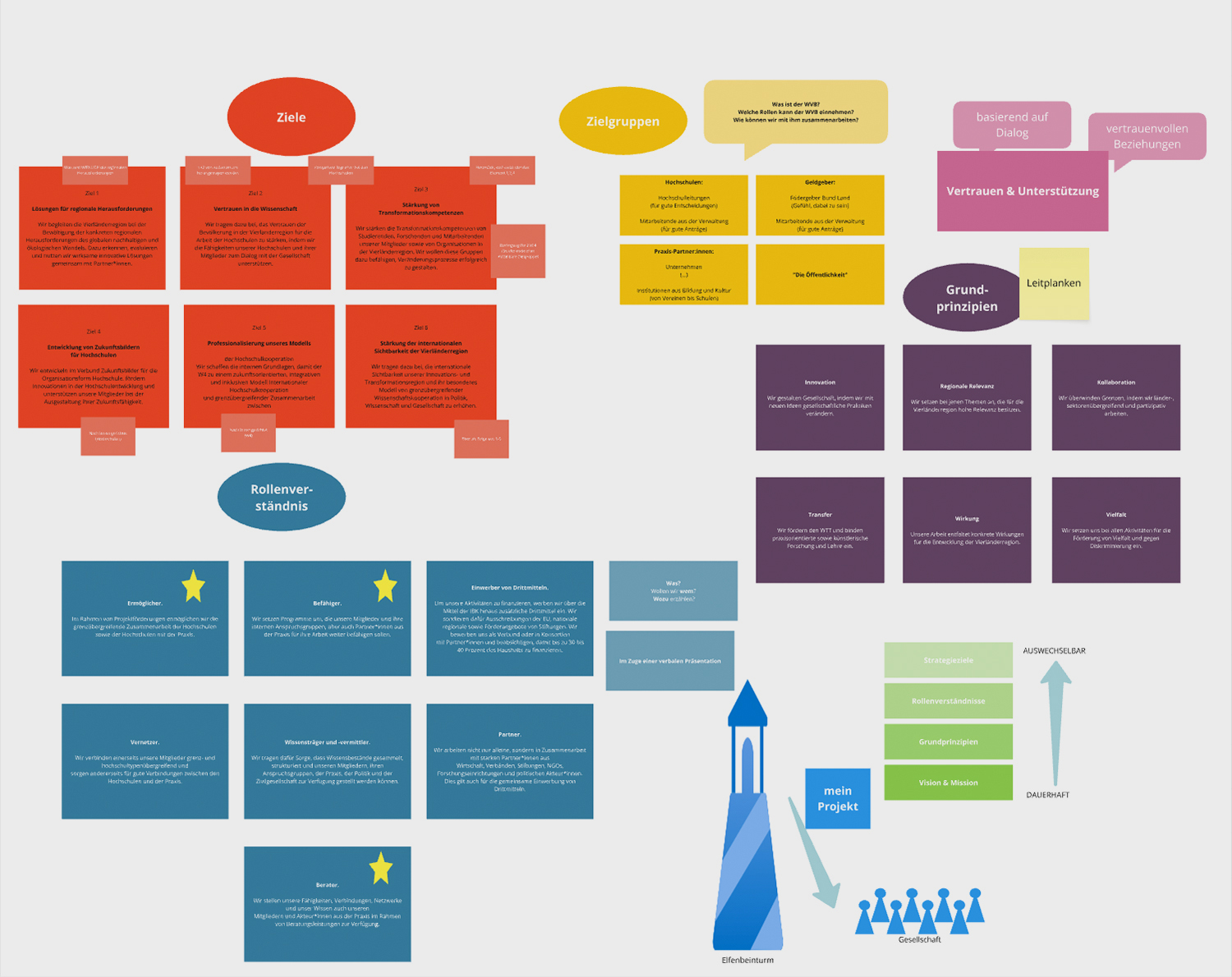

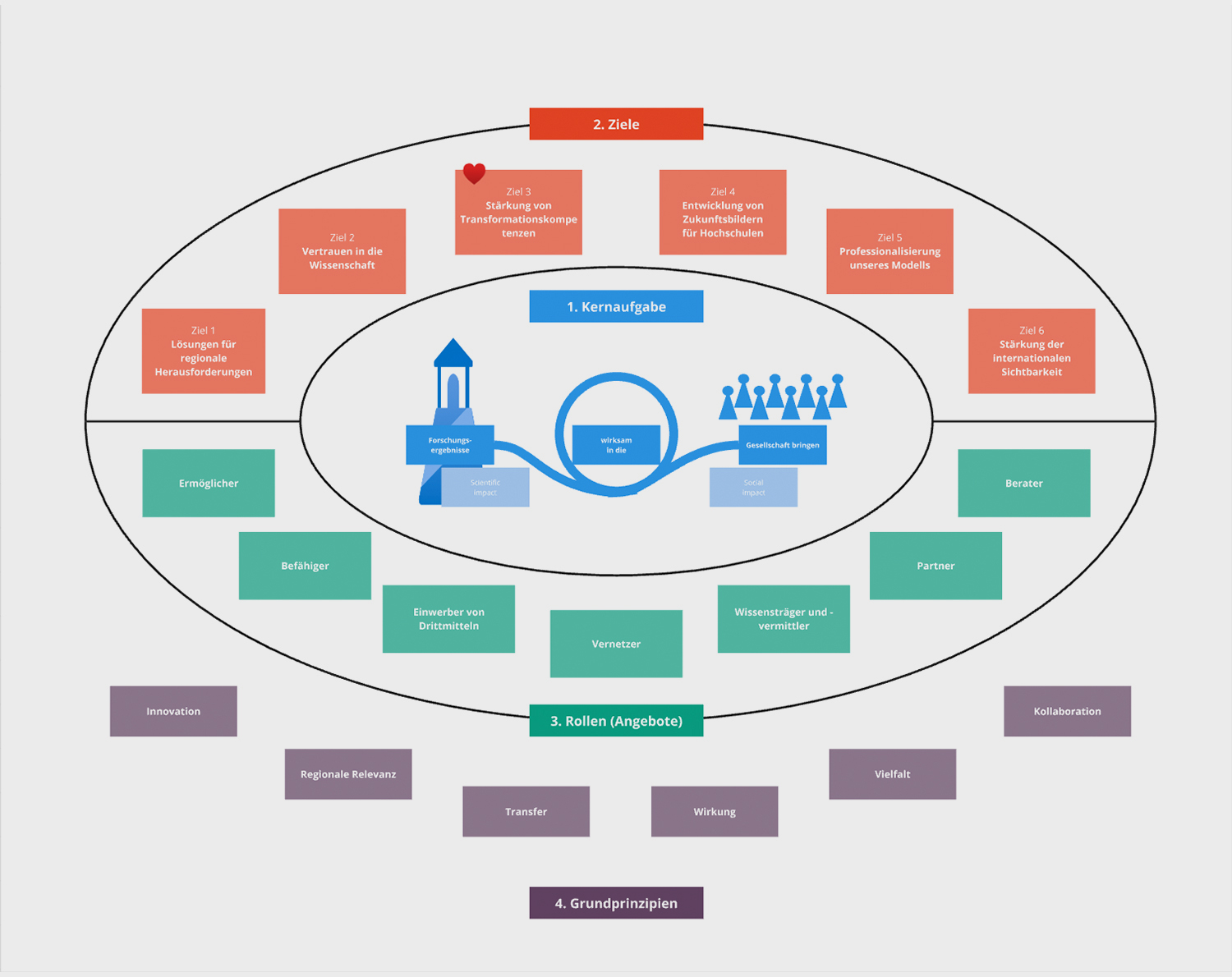

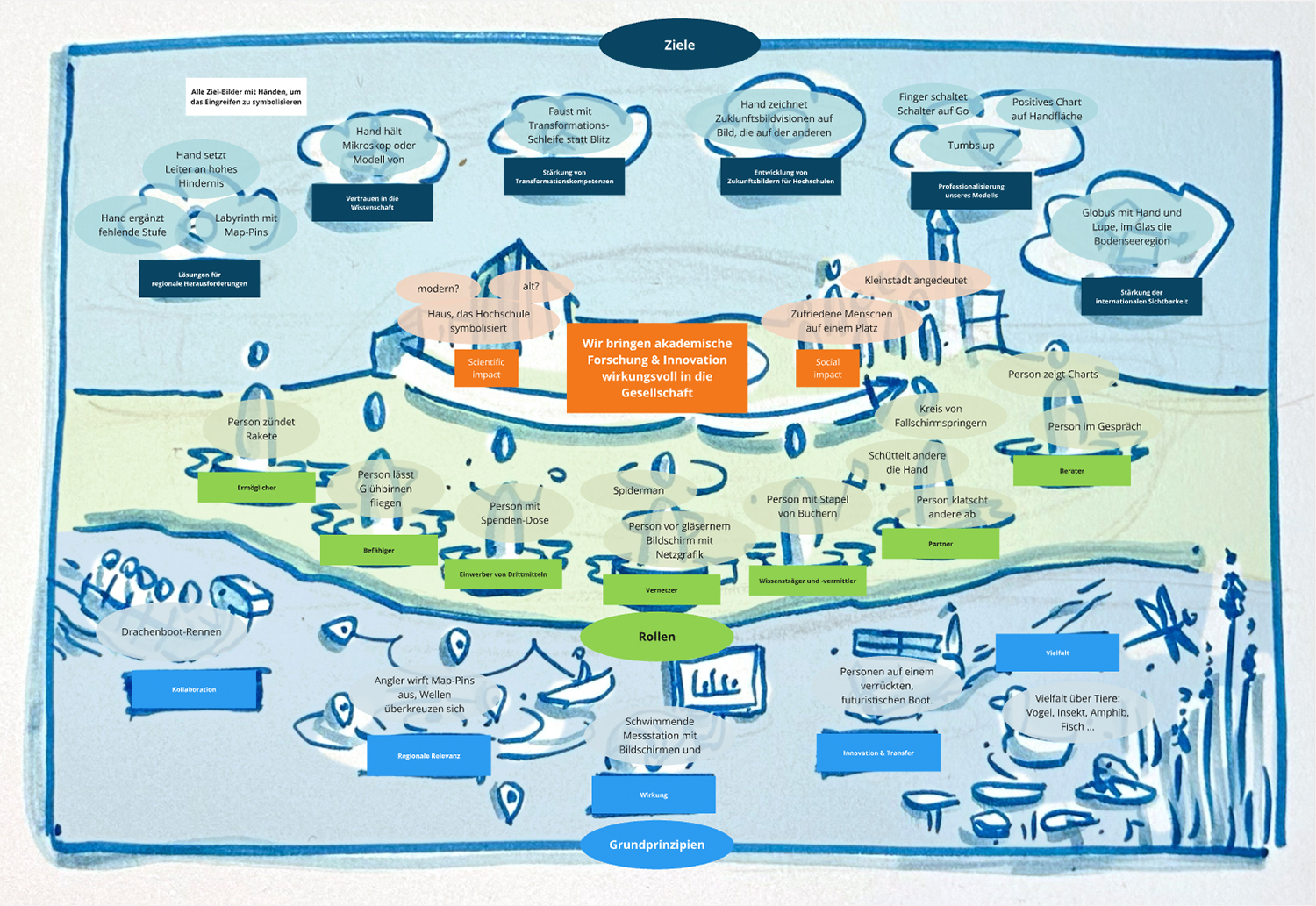

Form follows function – das gilt auch für die Visualisierungsarbeit. Daher findet ein wesentlicher Teil unserer Arbeit bei der Gestaltung von Strategie- und Zukunftsbildern schon vor dem Zeichnen statt: die inhaltliche Entwicklung. Wie wir den gesamten Prozess anlegen, möchten wir hier am Beispiel des Strategiebildes für den Wissenschaftsverbund erläutern, das wir gemeinsam mit dem Team entwickeln durften.

Zuerst machen wir uns in der Welt unserer Kund:innen „ortskundig“. Wir lassen uns in ihre Themen einführen, erfragen kleine Details und große Zusammenhänge und erstellen eine digitale Themensammlung. Als gelernte Systemiker:innen hilft uns dabei ein Verständnis für Organisationen und ihre Funktionsweisen sowie einen Koffer voll Fragetechniken.

Dann definieren wir gemeinsam die genaue Aufgabe und das Ziel des Bildes. „WAS wollen wir WEM WOZU erzählen?“ und „Was hat sich im Fall einer gelungenen Interaktion bei den Betrachtenden verändert?“

Die Antworten auf diese beiden Fragen sind die Grundlage für die inhaltliche und dramaturgische Entwicklung. Ein Narrativ und die dazu passende Szenerie werden erarbeitet. Die Informationen aus der Themensammlung werden danach ausgerichtet. Wir wählen jene Informationen aus, die dem Narrativ am nützlichsten sind, clustern sie im Sinne der Szenerie und reduzieren sie dann textlich auf ihre wesentliche Essenz.

Bei dieser Reduktion wandeln wir – gerade bei wissenschaftlichen Inhalten – auf einem schmalen Grat. Auf der einen Seite steht die wissenschaftliche Integrität, die gewahrt werden will. Da machen oft auch Details relevante Unterschiede, auf die nicht verzichtet werden kann. Auf der anderen Seite steht die Nachvollziehbarkeit für Menschen ohne Fachkenntnisse, die die Informationen und deren Bedeutung und Relevanz verstehen können sollen, ohne gelangweilt oder überfordert zu werden. Den richtigen Tritt auf diesem Grat zu finden, ist der Schlüssel zu einer funktionierenden Visualisierung.

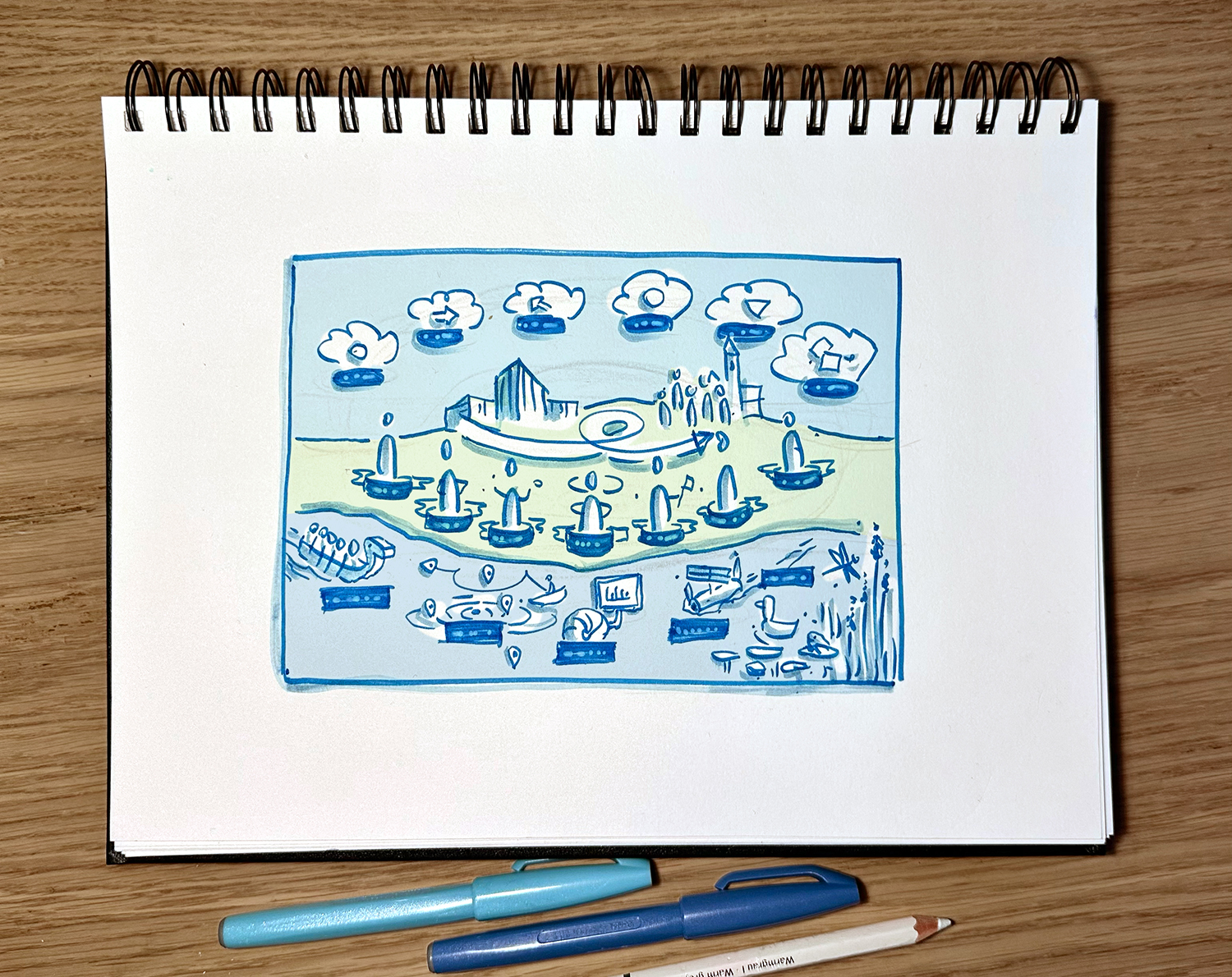

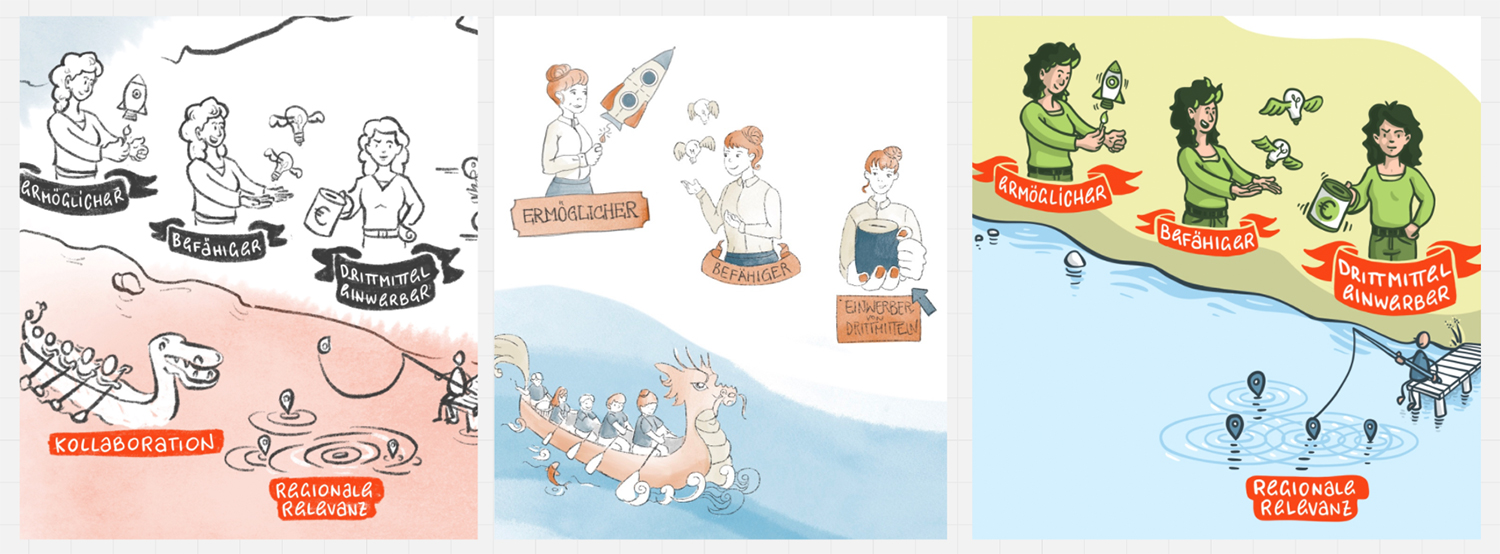

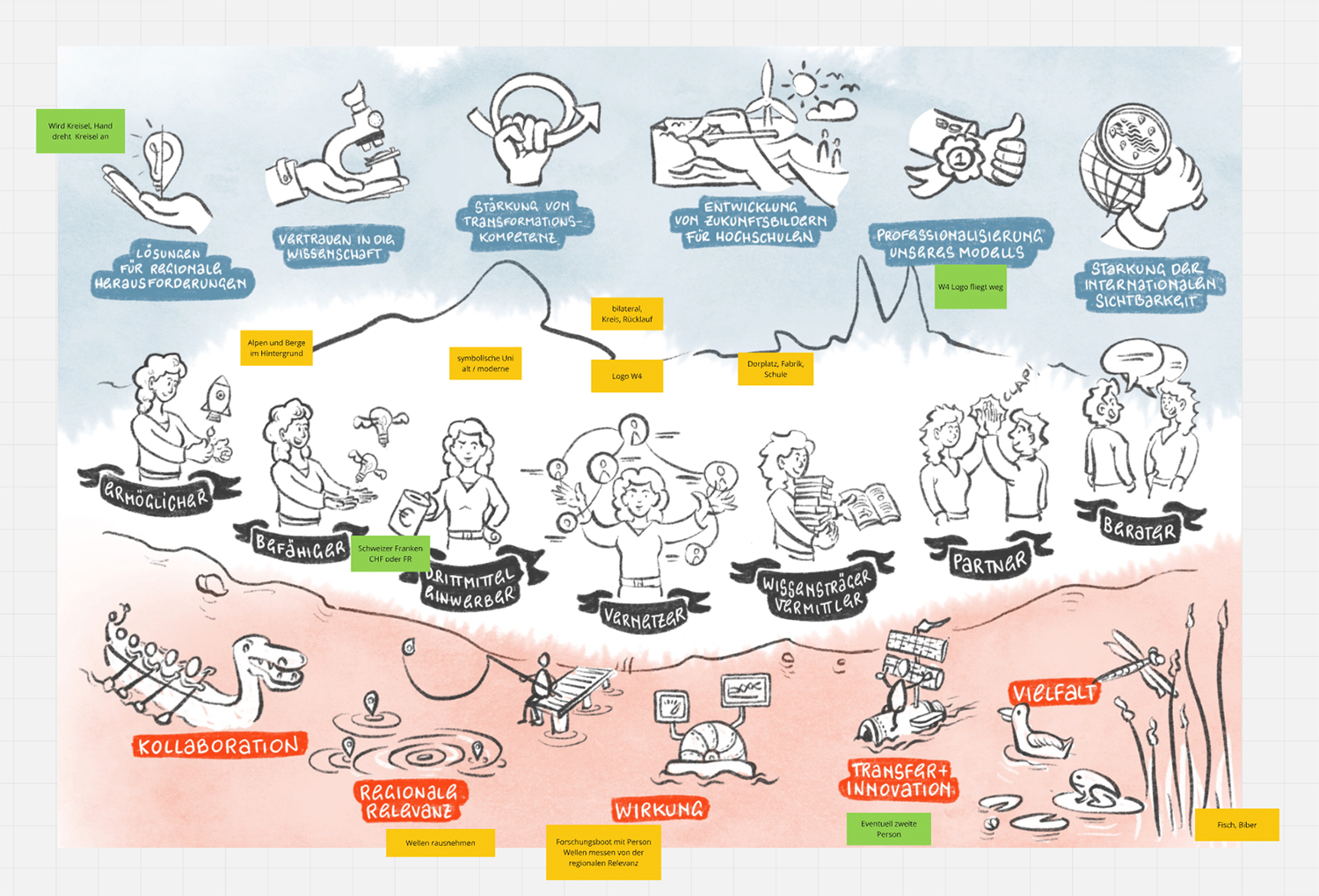

Auf Basis dieses „Storyboards“ wird in einer erste Grobskizze die Szenerie entworfen. Der Bildaufbau, die Struktur und die Komposition werden umrissen und geklärt wie wir die Inhalte visualisieren und wo wir mit realen Szenen, Symbolen oder Bildmetaphern arbeiten.

Nun werden die erbarbeiteten Inhalte in die Grobskizze gelegt, Detailskizzen angefertigt und Stilvorschläge gemacht. Gemeinsam wird so lange abgestimmt und optimiert, bis jedes Bild und jedes Wort auf dem richtigen Platz ist. Nicht notwendige Inhalte werden entfernt und fehlende Informationen ergänzt. Und langsam wird der Entwurf richtig rund.

Wenn dieser zwei bis drei Runden dauernde Prozess abgeschlossen ist und wir und die Kund:innen die Gewissheit haben, dass die Erzählung funktioniert, bekommen wir die Freigabe zur Reinzeichnung. Und erst jetzt wird illustriert. Denn ein Strategiebild braucht beides: eine präzise inhaltliche Entwicklung und eine kongruente Visualisierung des Ergebnisses.

Wir müssen uns verändern, um die multiplen Krisen dieser Welt zu überwinden. Wir haben oft eine Vision der eigenen Zukunft. Doch welche Visionen haben wir für uns als Gesellschaft?

Das sind vor allem Dystopien. In Katastrophenfilmen, den Nachrichten, NGO-Kampagnen oder politischer Propaganda. Diese Dystopien haben ihre Berechtigung. Sie zeigen Risiken auf, erzeugen Dringlichkeit und können Treiber für die Transformation sein. Doch wenn wir den Blick nur auf das Verhindern der Dystopie richten, aber uns davor nicht überlegen, wie wir das Danach gestalten, werden das andere tun.

Deshalb ist es so wichtig, Visionen für ein besseres Danach zu haben. Bilder, die nicht nur aufzeigen, wo wir hinwollen, sondern auch, wie wir dorthin kommen. Zukunftsbilder. Je mehr Menschen sich damit identifizieren und ihre persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten darin entdecken, desto wirkmächtiger werden sie sein.

Wir zeichnen solche Zukunftsbilder und arbeiten dabei mit zwei Ansätzen.

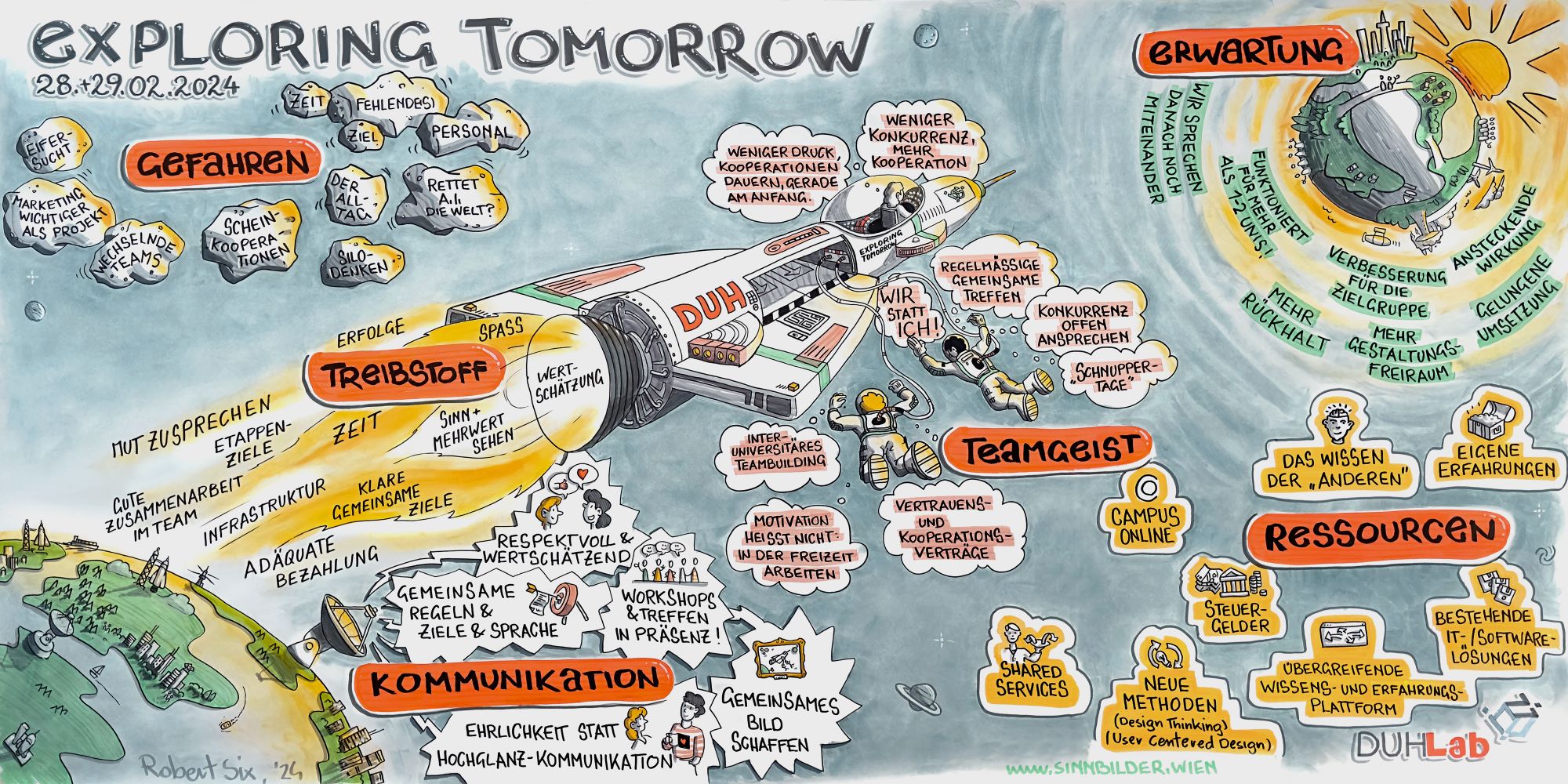

Kollaboration: Beim Entwickeln der Zukunftsbilder unserer Kund:innen sehen wir oft, dass sich die Ziele, Lösungen und Hürden vieler Organisationen frappierend ähneln. Um alte Konkurrenzmuster zu durchbrechen und aus diesen Ähnlichkeiten Synergien zu schaffen, bringen wir gemeinsam mit einem Team von Berater:innen Menschen und Organisationen in Großgruppen zusammen und arbeiten mit ihnen an ihrer eigenen und der gesellschaftlichen Transformation, setzten diese zueinander in Kontext und zeichnen daraus großformatige Zukunftsbilder.

Partizipation: Egal ob Demokratieprojekt, Integrationsarbeit, Forschungskooperation oder Straßenfest. Überall, wo Menschen sich begegnen und Formen das Zusammenlebens und -arbeitens ausverhandeln, sind wir mit Papier und Stiften dabei und gießen die Perspektiven aller in ein großes gemeinsames Bild. Wir laden die Menschen ein, ihre Ideen, Wünsche, Lösungen und Angebote einzubringen, indem sie uns „Spickzettel“ schreiben, die wir ins Bild einarbeiten oder selbst an der Wand zeichnen. So werden sie Teil des Großen Ganzen und in ihrem Tun sichtbar.

Diese Bilder sind Leitfäden für das gemeinsame Handeln. Und sie tragen als solche dazu bei, die Transformation voranzubringen, die diese Welt und wir so dringend brauchen. Davon sind wir überzeugt. Dafür treten wir jeden Tag an. Mit bunten Stiften in der Hand, der systemischen Brille auf der Nase, Farbe an den Fingern und dem Glauben im Herzen, dass wir als Menschheit es besser können.

Als visuelle Prozessbegleiter*innen unterstützen Joanna und Robert Menschen dabei, komplexe Ideen und Erkenntnisse sichtbar und dadurch leichter verständlich zu machen. Durch ihre Visualisierungen bekommen Teams ein gemeinsames Bild ihrer Prozesse und Projekte. Diese Bilder helfen ihnen nicht nur dabei, die interne Kommunikation effizienter zu machen, sondern erleichtern auch einen effektiven Wissenstransfer nach aussen.

Gerade an der Schnittstelle zwischen Forschung und Gesellschaft sind Visualisierungen ein wirkmächtiges Kommunikations-Tool. Deshalb ist die Kooperation mit dem Wissenschaftsverbund für sie eine besondere Freude.